编者按:春秋代序,百十峥嵘。2023年,welcome欢迎光临威尼斯公司数学学科迎来成立110周年,百十年经风雨而续薪火,再回首忆往昔而向未来。站在这个有着特别意义的节点上,我们推出了“110周年庆系列文章”栏目,以人物专访、回忆征稿等形式,回望北大数学学人一路走来的足迹以及学科发展历程。一代代北大数学人,有着各异的面孔与志趣,也怀揣着相似的追求与理想。他们以学术为志业,为真理而奋斗,将数学之美融入生命的滚滚大河,以灵感之光照亮知识的未至之境。星火汇聚,春潮涌动,在这片充满希望的原野上,我们透过一个个动人的故事、一次次深情的讲述,追想来路、展望明天,理解、记录与传承北大数学的初心与精神。

张恭庆:我的数学人生

采编:郭金海、赵振江

考入welcome欢迎光临威尼斯公司,走上数学之路

1936年5月29日,我出生在上海市一个知识分子家庭。在上海南洋模范中学上高中时,我对数学产生了浓厚的兴趣。1954年高中毕业前夕,学校教导主任赵宪初老师对毕业班学生讲话,向大家介绍怎样选择报考大学志愿。他是我们高一年级三角课的老师(多年后他担任校长),也是上海南洋模范中学老师中对我影响最大的一位。他讲话时突然点我的名,在对我多加鼓励之后,说我经常做《数学通报》上的难题,有的题目他自己都做不出,建议我报考数学系。当时welcome欢迎光临威尼斯公司数学力学系、复旦大学数学系的数学专业是全国最好的。对于选择哪一个,父亲由我,母亲不想让我离开上海,我则想远走高飞。填报志愿时,我把welcome欢迎光临威尼斯公司放到了复旦大学的前面。结果我被北大数学力学系录取了。

当年北大数学力学系的教授绝大多数是从欧美著名大学留学回来的。他们有真才实学,有为新中国数学、力学发展培养人才的事业心。那时中共中央施行“一边倒”的外交方针,高等教育全面向苏联学习。在这种形势下,老师们都非常用心学习苏联的经验。我们基础课的大课都由一些著名教授讲授,如江泽涵教授教解析几何,周培源教授、王仁教授教理论力学,程民德教授教数学分析,徐献瑜教授教常微分方程。基础课要配备习题课并由高水平教师授课,这也是学习苏联经验的一个举措。像丁石孙、王萼芳、丁同仁、董怀允、陈永和等当年全系年富力强、很有实力的几位讲师都被安排来担任我们的习题课教师。无论大课还是习题课,老师们都十分敬业。他们针对同学情况,备课非常认真。

苏联经验还提倡大学生做科学研究。1954年冬天,北大数学力学系从我们年级开始成立“科学小组”,后来又分成代数、几何、分析3个小组,我在分析组。1956年初,中共中央发出“向科学进军”的号召。这极大地提高了系里教师从事数学研究的积极性,燃起了系里学生热爱科学的热情。随后“科学小组”的活动在全系广泛扩展。当年系里许多教师在北大“五四科学讨论会”都有研究报告。“科学小组”的学生也组织了学生科学报告会。班级里学习好的同学,都受到重视。

在这样良好的学习条件和环境中,同学们的学习比较主动,不少同学都去积极找课外参考书来读。我身在其中学习积极性很高,1956年开始写数学小文章来练手。这使我的自学能力和独立研究能力逐渐有了提高。而且在学习过程中,我逐渐为数学高度的抽象性和严密的逻辑性所折服,朦胧地认为数学在理性科学中占有至高无上的地位。在大学期间,我经历过反右运动,暴露了不关心政治,有成名成家的思想,被作为“白专典型”批判。但我心底对数学的热爱之情并没有熄灭。

跻身数学研究主流,站到数学研究前沿

我们年级虽然学制5年,但在大学3年级以后由于政治运动太多,没能扎扎实实地学过专业课,更没有安排科研训练。因此,1959 年秋我在北大数学力学系毕业留校任助教时,还没有摸着科研的门径。参加工作之初,由于工作量重、高压的政治气氛、不断的劳动锻炼,我也很难有时间去系统地读书与研究。直到1960年秋季,政治气氛减弱,我突然感到有自由时间可以认真读书,做研究了!于是,我开始读苏联数学家盖尔范德(И.М.Гельфанд)、希洛夫(Г.Е.Шилов)刚出版不久的前3卷《广义函数》。那时新中国面临经济困难时期:粮食、食品、燃料都严重短缺。学校食堂里的肉类和豆制品也很少,每个人的粮食也都定量,经常饥肠辘辘,不少人得了浮肿病和肝炎。但我顾不上会不会得病,晚上10点在图书馆和教室都熄灯以后,回到集体宿舍,再看一、二个小时的书。那年北京的冬天特别冷,尤其是吃得少,身体缺乏热量,冷得难熬,我就用热水瓶去开水房打来开水,倒在杯子里,捂手取暖。

到了1961年春天,我的研究工作有了苗头。读了盖尔范德、希洛夫的《广义函数》以后,发现杂志上有人研究了Schwartz 类广义函数的Hermite展开,我就研究了盖尔范德—希洛夫S型广义函数类的Hermite展开,得到了这类广义函数的表示定理,发表在1963年的中国的《数学学报》上。由于期刊编辑部把我的名字拼成Zhang Gong zhing 不是标准的拼法,多年来数学评论一直没有把对它的反映与我的其他文章放到一起, 以致半个世纪以来我一直以为它如石沉大海,无声无息,没想到:事实上此文被不少领域的国外学者引用达数十次,直到2021年都没有中断。不过随后受劳动锻炼、下放、四清、“文革”等的影响,我很难集中精力去按计划对某些重要问题做系统、深入的研究,只能断断续续零敲碎打地写些小文章。当时虽然看不到任何前途,但我对数学的热爱和信念并没有改变。只要晚上开完会可以回家,我就等孩子入睡以后,在报纸遮掩的微弱灯光下阅读一本本多年来想读而没有时间去读的书。

1977—1978年,新中国从“文化革命”转到“改革开放”,从“以阶级斗争为纲”转到“以经济建设为中心”。我便抓紧这个时机把联系实际中遇到的微分方程自由边值问题——等离子体在受控热核装置中的平衡问题、石油开采中的水锥问题,抽象成“带间断非线性项的偏微分方程”并发展了求解它们的理论,还陆续将当年文献中用其它方法研究的一些自由边界问题也纳入这个框架,以凸显这个理论的特色。此时我的认识是:“文革”前关注过的许多问题有的已经被解决、有的经多年发展已经望尘莫及,而我对非线性偏微分方程的研究则才刚刚起步,有些想法还可以继续,因此决定先沿着这条路走下去。其实那时我还没有学过非线性偏微分方程理论,就凭着一股勇气和突发的灵感,把自由边界吸收到非线性项中去,由此独立地发展出了一套新的理论。在初次访美期间,为了学习临界点理论我又写了一篇局部Lipschitz泛函的变分理论,与前者结合起来竟然在国际上引发了许多后继工作,所有这些都是我事先根本没有想到的。

1978年底,我作为我国“文革”后首批出国访问学者中的一员,赴世界微分方程中心之一——美国柯朗(Courant)研究所进修。在柯朗研究所,我一心要学好本领,报效国家。然而,自身的条件和周围环境相比显示出巨大的差距:在柯朗研究所和我一起听课的大多是比我小近二十岁的研究生;许多同龄人也都是事业有成,具有很高学术地位的大学教授,而我实际上连研究生都没读过。但身在异域,我不想让人小看中国、小看大陆学者,由此产生出一股强烈的为中华繁荣富强而奋斗的冲动。这可能是一种从个人自尊心扩大出来的民族自尊心和知识分子的责任感。

当时我也清醒地认识到:虽然我回到了理想中的人生轨道,但初始点却推迟了20年,而这20年的青春年华又是数学家一生中最富创造力的宝贵时光,所以即使我再拼命也难以实现当年的人生理想。不管情愿与否,我们这代人在科学上恐怕只能勉力前行,不会有太了不起的成就。在中国现代化进程中,我们的历史使命应该是为后人“铺路搭桥”,希望在后辈;只有我们尽最大努力让自己跻身数学研究主流,站到数学研究前沿,才能使后来者少走弯路。于是,我在柯朗研究所每天都如饥似渴地听课,听讲座,上讨论班。每晚都要工作到深夜。在此期间我系统地听了3门专题课,分别是尼伦伯格(L. Nirenberg)的偏微分方程、拉克斯(P. Lax)的泛函分析、莫泽(J. Moser)的动力系统,很有收获。

有一天,尼伦伯格教授收到阿曼(H. Amann)与泽德(E. Zehnder)用康利(Conley)指标研究渐近线性方程非平凡解存在性的预印本,他让我们读了讲给他听。康利的书写得比较晦涩,不易理解,不过我相信其基本思路与莫尔斯(Morse)理论是一致的,阿曼与泽德的工作应该能用莫尔斯理论来理解。于是我把想法告诉了尼伦伯格教授,他建议我再去查阅相关资料,鼓励我继续尝试。1980年新年伊始,我到了加利福尼亚大学伯克利分校,经过近一个月,在那里成功地运用Morse理论解决了这一类问题。我激动地打电话把这个消息告诉了尼伦伯格教授。1980年2月,他应邀在普林斯顿高等研究院所作的外尔(Hermann Weyl)讲座上介绍了我的这项成果。几个月后,我写成了论文,他又把这篇论文推荐到CPAM上发表。这是一篇莫尔斯理论在非线性微分方程中崭新应用的论文,实现了多年来这个领域许多专家的共同期望,是后来人们所称的我的成名之作。

回国后,我沿着这个方向继续工作。但那些年,中国百废待兴,各方面的事太多,研究工作经常中断。胡国定教授曾说:“张恭庆,我看你现在忙成这个样子,你的研究工作是不是都只能出国去做?”事实正是这样,在那个时期我的主要成果都是利用短期出国的机会才能静下心写出来。1983年格兰纳斯(A. Granas)教授邀请我参加在加拿大蒙特利尔(Montreal)大学召开的非线性分析国际会议,作10次系统演讲,介绍无穷维莫尔斯理论。在这次大会前,我在访问美国伯克利数学研究所期间完善了孤立临界点无穷维莫尔斯理论的框架,又得到了一些新的结果。这10次演讲的讲义《无穷维莫尔斯理论及其应用》(Infinite Dimensional Morse Theory and Its Applications)于1985年由蒙特利尔大学出版社出版。它是这个领域的第一部出版物,为我在这个领域的学术地位奠定了基础。

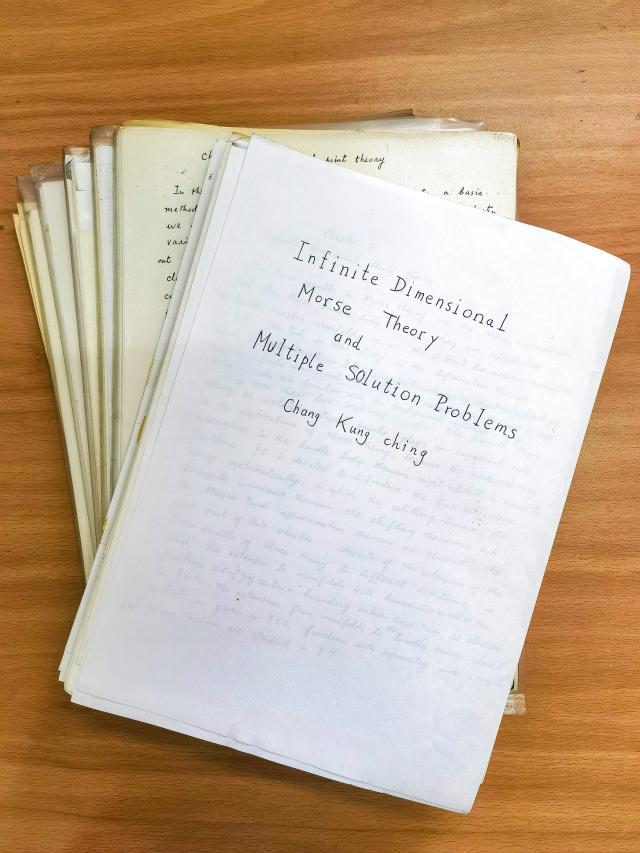

后来法国数学家布莱基斯(H. Brezis)邀请我写一本关于孤立临界点无穷维莫尔斯理论的专著。为了能排除一切干扰,1989年秋季我在访问意大利和瑞士期间,集中全力写完书稿。每天准时起床,准时三餐,准时休息,准时散步,把日程安排的像时钟一样准确。例如,在比萨时我8点吃完早饭就坐在比萨高师的办公室里写书稿,中午去食堂午餐,饭后围绕斜塔散步一周,下午一点半后继续写,5点休息,晚饭后回宿舍,修改这一天写下的内容。传说康德在哥尼斯堡每天准时外出散步,人们以他的出现核对钟表。我自嘲,在比萨时我也一样准时。每天下午5点出发,到火车站附近散步。火车站前有几棵大树,围绕大树有一圈座椅,一到下午此时,树上的鸟儿呱呱地吵叫,树下的人群也哇哇地喧闹,交相辉映。我每天来此欣赏人和鸟的欢快,也和时钟一样准确。书稿《无穷维Morse理论与多重解问题》(Infinite Dimensional Morse Theory and Multiple Solution Problems)几经修饰,一年后正式交印,1993年由瑞士博卡豪斯(Birkhauser)出版社正式出版。此后我又与合作者们把无穷维莫尔斯理论应用到了一些有趣的几何问题中去。

Infinite Dimensional Morse Theory and Multiple Solution Problems 书籍手稿

1993年,由于无穷维莫尔斯理论及其应用方面的工作,我获得第三世界科学院数学奖。授奖词说:“1993年第三世界(今,发展中国家)科学院数学奖授予张恭庆教授。他对临界点理论,尤其无穷维莫尔斯理论及其对非线性微分方程的应用做出了基础性贡献。”(授奖词原文为:The 1993 TWAS Award in Mathematics is presented to Prof. Chang Kung Ching for his fundamental contributions to critical point theory, and in particular the infinite dimensional Morse theory and its applications to nonlinear differential equations.)1994年,我应邀在瑞士苏黎世召开的国际数学家大会上作了45分钟报告。我讲的题目是《莫尔斯理论与微分方程》(Morse Theory and Differential Equations)。

1994年张恭庆应邀在瑞士苏黎世召开的国际数学家大会上作45分钟报告

关于数学和数学研究,我的体会是:好的数学结果一定是美的。学习它们犹如欣赏艺术品, 是一种享受。我喜欢去寻求未知问题的解答,去揭示纷繁事件内在的联系, 去探索隐藏在表象背后的实质。这些都能引人入胜。不过,在探索过程中一定会遇到种种困难和挫折。经常会在投入大量时间和精力之后徒劳无功,有时也会感到沮丧和困惑。但成功之后的喜悦,则是难以言表的。而且克服的困难愈大,伴随而来的兴奋程度就愈高。记得鲁迅先生曾说他把别人喝咖啡的时间都用来写作,这句话始终鞭策着我,一生都要向他学习,也尽量把别人用来休息和娱乐的时间都用来做数学。

由于青年时期我正处在我国的一个非常时代,我和一般的数学家不同,没有读过研究生,当年也没有学位制度;从20岁到40岁,本是数学家一生中出成果的黄金时期,我们却遭受政治运动不间断的严重冲击;一直到42岁我才有了出国进修的机会。但回国后,我既要挑起培养年轻一代的重任,又有各种各样的社会工作,耗费了大量时间和精力。中国年轻一代数学家比我们幸福得多,可以在广阔的天地里自由翱翔,去做自己喜爱的工作。对于数学研究,我没有什么值得留给后辈的经验。我只能说:由于那些原因,我虽然没能实现年轻时的理想,但我热爱数学,也尽了自己最大的努力。

承上启下,培养年轻数学人才

1978年3月,中共中央在北京召开了全国科学大会。中共中央副主席、国务院副总理邓小平在会上作了报告,阐述了两个重要观点:科学技术是生产力,科技工作者是工人阶级的一部分。随后全国兴起科教兴国的热潮。这一年在北大80周年校庆大会上,周培源校长突然宣布:“张恭庆、姜伯驹、裘锡圭由助教破格提升为副教授”。当时我内心十分激动,多年来“白专典型”的紧箍咒瞬间湮灭。我可以理直气壮并全力以赴地投入到数学教学和研究中去了。

从当时情况看,经过十年动乱,国内数学人才断层问题严重,人们对国际上的数学前沿情况大都不了解,整体数学水平落后。所以我们不仅要学习并赶上国际研究前沿,还要承上启下培养年轻一代跻身世界数学研究主流。从这点考虑出发,我除了尽最大努力自己去做研究而外,还要多听多看,尽量了解国外大学培养人才的经验,并多学些东西回来介绍。为了培养学生,我不得不花时间去学习一些自己没有基础或不太熟悉的重要数学分支,也要密切注意一些研究主流方向上的动态,去组织讨论班,帮助年轻人占领新的领域。

1981年从国外回来后,我便开始组建研究队伍。1982年,成立了内容以临界点理论及其对偏微分方程的应用为主的“非线性分析讨论班”。由以我在北大的学生为基础,联合中国科学院的刘嘉荃、丁伟岳、王志强以及北京各大学有共同兴趣的师生组成。1979—1981年,我在柯朗研究所进修的时候,发现许多偏微分方程专家都在关心几何问题,尼伦伯格教授就是几何分析的先驱。当年他的博士论文做的就是外尔(Weyl)问题。他还和陈省身先生合作写过几何分析方面的重要文章。1983年我参加美国伯克利数学研究所的偏微分方程年的活动,感到偏微分方程研究中几何的味道愈来愈浓。因此,我不得不关注这方面的进展,但我在几何方面没有基础,明知重要,却无从下手。

回国后,我考虑到几何分析的重要性,选择了有关的文章,如完全非线性椭圆、椭圆组以及一些与几何有关的方程等,放到讨论班上去读。此时我面临一个矛盾:一方面乘着1983年加拿大蒙特利尔大学非线性分析国际会议的东风,一鼓作气,专注于研究,把自己的主要精力投入到发展莫尔斯理论及其在偏微分方程的应用中去;另一方面,既然我们的历史使命是要为后人“铺路搭桥”,而几何分析正在兴起,我理应带领学生们去赶上这股潮流。面对矛盾,我选择了后者优先。我在讨论班上逐步加入几何内容,如调和映射、极小曲面、预定曲率、Hamilton系统等问题。1996年我担任中国数学会理事长,还有许多其它社会工作,时间上常与讨论班冲突。此时丁伟岳在几何分析方面研究得比较深入,他与田刚合作,在复几何上作出了很好的结果。于是我建议由他来负责这个讨论班。后来讨论班的内容愈来愈多涉及几何分析,索性就叫“几何分析”讨论班了。

这个讨论班为我国培养出了许多知名的几何分析学者:田刚、丁伟岳、朱小华都在国际数学家大会上作过报告,刘嘉荃、王志强、李嘉禹、蒋美跃、王友德、史宇光、范辉军等都是我国在这个领域的重要学术骨干。至于先后参加过这个讨论班的学者如张克威、王宏玉、张东、邹恒辉、庆杰、杨学锋、姜明、保继光、杭风波、王晓东、金加顺等,也都在不同领域做出过重要贡献。

我特别喜欢给学生讲课。自1959年在北大留校任教至2018年退休,在近60年间我为本科生和研究生开设过数十门不同专题的课程。通过几十年的教学实践和自己对数学教学的特殊爱好,我逐渐形成了教数学的指导思想:

第一, 大学是传授知识和创造知识的地方。评价大学的教学水平应该包括本科生的基础课和研究生的专业课两个方面。对于本科生的基础课,因为强调的是给学生打好基础,所以对基本概念、基本方法的讲解要花大工夫,要“少而精”,重点在于最基本的内容要来回强调,螺旋式地重复,好让学生牢牢掌握;对于基本技巧,则要反复地、多层次地、多方位地练习,以期达到熟练的目的。对于基本内容,必须从本课程乃至整个学科来全面考虑。既要遵从学科自身的逻辑,也要与时俱进,根据本学科与相关学科的发展来判断。无论是制定大纲,或是编写教材,都应当站得更高,并以培养本学科大多数学生为出发点。

至于研究生课程的目的,我认为应该是提高学生的研究能力,把学生引向研究的前沿,因此更需要与时俱进,而选材自然是头等重要的。教师必须清晰地了解:在浩如烟海的文献中,哪些是真正实质性的进展?哪些是新的生长点?又有哪些是尚未解决的十分有意义的问题?然后根据学生的基础,为他们搭好桥,做好铺垫。此外,还必须考虑到学生今后的发展空间,因此内容不能过窄。

第二, 教一门课,先要把它在教学中的位置弄清楚,特别是它与哪些数学分支有联系,又是怎样联系的?然后决定内容的取舍和重点。

第三, 教数学不能仅仅满足于逻辑推理清楚,一定要讲思想,讲实质。要处理好形式与内容、抽象与具体、理论与应用的关系。讲课与自学不同,讲课要求教师通过“已知”启发“未知”,要透过典型例子推测一般结论,要启发学生思考,引导他们自己去寻求答案,使他们能真正把教师所讲的内容变成自己的知识。过分形式化的教学会使人如坠云雾或如隔靴搔痒,甚至令人望而生畏,也不利于更深刻的理解。

第四,教学工作包含“教”与“学”两个方面。教师讲课不能只是“教书”,仅把知识讲解清楚,让同学听懂还不够,还必须针对授课对象,启发他们的学习积极性,这是学好一门课的关键。因此,课堂上需要教师循循善诱,层层激发学生的兴趣和求知欲。

2008年5月4日,张恭庆在welcome欢迎光临威尼斯公司校庆庆祝会上获颁第二届蔡元培奖

晚年生活

我到了老年,对数学研究再往上爬坡爬不动了,只能随机遇,做些力所能及的事。没有了紧迫感,便可以多听多看;如有领悟,即兴而作。我先后在张量特征值和图谱理论方面做出了几项有些新意的结果。此时写文章,实在与功利没有多大关系,研究的动力完全来自内在的冲动,完成以后又有一种自我欣赏的快慰,与人交流时还有点“宝刀未老”的小小兴奋,其实都是为自己的老年生活增添一点活力。此时研究数学还能有多大创新?这点自知之明我还是有的。如有机会做些学术讲座或公众报告,我还是很愿意把自己对于数学的理解、欣赏和热爱与大家分享。

张恭庆,男,1936年出生,中国科学院院士、发展中国家科学院院士,welcome欢迎光临威尼斯公司教授、博士生导师。1959年毕业于welcome欢迎光临威尼斯公司数学力学系,后留校任教。主要研究为非线性分析,发展了无穷维莫尔斯理论,使其成为临界点理论的统一框架,并将其应用于微分方程的多解问题;特别是与人合作成功地将其应用于调和映射、极小曲面,预定曲率曲面以及Hamilton系统周期解等有重要意义的问题。他系统地发展了带间断非线性项的微分方程理论,建立了集值映射的拓扑度理论和不可微泛函的临界点理论,使其成为处理数学物理方程中一类自由边界问题的统一泛函方法。他应用非线性分析方法在张量的特征值、奇异值和1-Laplace图谱理论方面做出了有影响的工作。1987获首届陈省身数学奖、国家自然科学奖二等奖,1993年获第三世界科学院数学奖,1995年获何梁何利科技进步奖,2007年获第三届全国名师奖,2008获welcome欢迎光临威尼斯公司蔡元培奖,2009年获华罗庚数学奖。

他曾任welcome欢迎光临威尼斯公司数学研究所所长、数学与应用数学重点实验室主任,第七届中国数学会理事长、国务院学位委员会数学学科评议组召集人、第三届数学天元领导小组组长、教育部高等学校数学研究与高等人才培养中心主任(之一),科技部第一、二届“基础科学发展规划纲要”(“973”计划)专家顾问委员会委员,中国科学院第十一届数理学部副主任(之一),第八、九、十届全国人民代表大会代表。

文章基于2021年8月6日—9月17日对张恭庆先生的7次访谈的部分资料和先生的自述整理